第六十九信

.png)

文字圖像化:歷史的可見與不可見

歷史的不可見性

字幕之外所出現的文字,應視為構成影像畫面的元素之一,因為這裡的文字,重點不在於文字本身所要傳達的訊息,而是導演透過不同呈現方法用來詮釋歷史可見或不可見的圖像元素。在前述底片跑帶的段落中,故意讓觀眾看不清楚的文字正呈現了歷史模糊、看不清也聽不明(聲音為變聲處理過的話語)的狀態;而可藉由字幕所獲得的訊息,也只呈現片段而不見全貌,觀眾只能隱隱約約地知道正在講述某個情境,卻無法得知事件確切的時間與內容。

在數位化之前,電影以底片攝製而成,以單格靜態影像方式將外在世界記錄在底片中,底片沖洗後再由放映機以每秒播放24格的跑帶速度製造動態影像效果。底片作為顯現影像的媒材,卻在這部影片中失去功能。我們只能看見底片流動的狀態,卻無法藉由跑帶看清文字內容。歷史可藉由文字、話語(口述)、影像記載下來,然而作為顯像畫面的底片、傳遞訊息的文字與話語,卻在這幾個跑帶段落中喪失其功能。導演透過這樣的形式,對歷史是否能夠「再現」提出質疑。(註)這兩種表現影像文字的手法,可視為文字圖像化的結果,以文字本身應作為紀錄與溝通的象徵意義,直指歷史的不可見狀態。

歷史的可見性

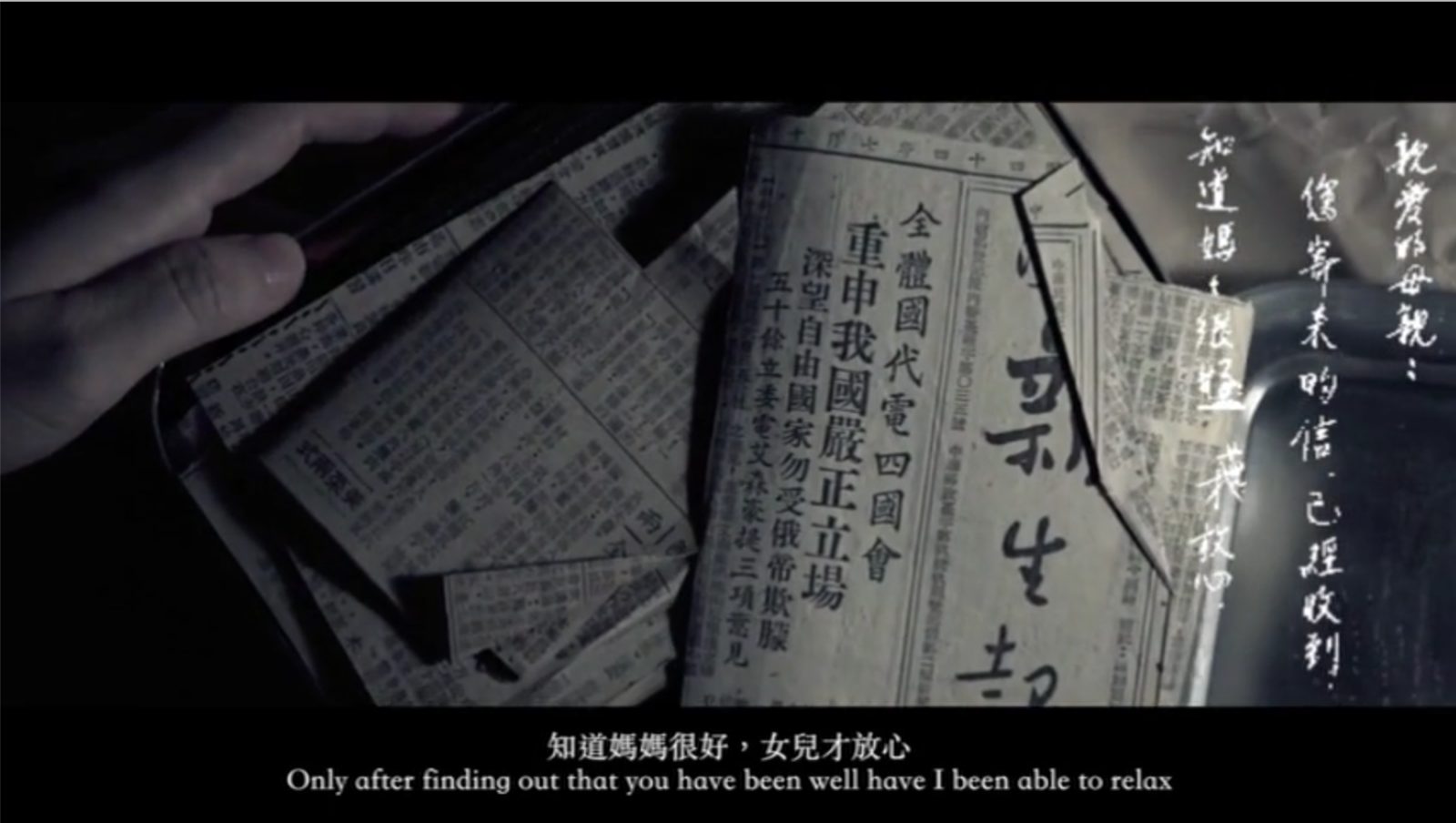

文字的圖像化,在影片中也以另外一種形式來彰顯歷史的可見性。如將施水環的字跡轉印在影片上所彰顯的個人歷史,或是相較於她的秀麗字跡,由國家發佈的通知文件也分別轉印在影片開頭(01’24’’- 02’08’’)及結尾(16’16’’-17’57’’),前者是發給家屬的通知,後者是執行槍決的判決文字,這兩段文字皆對家書中的殷切期盼做出毀滅式的否決,凸顯國家暴力加諸個人的歷史。此外,影片中共出現四次剪報畫面(06’26’’-06’42’’, 07’16’’-07’47’’, 08’59’’-09’11’’, 11’33-12’00’’),它與書信及判決書共同具有指涉時間的功能,讓觀眾在全片「隱隱約約」、「模模糊糊」地看見某些事、某些人的觀影狀態中,仍能清楚定位歷史時間、看見時代的印記。

最後,歷史的可見性也是為了成全政治受難者個人的主體性。影片一開始,便以中景鏡頭拍攝葬有兩百零一位受難者的六張犁公墓,並搭配李哲宇的解說。而以固定鏡頭分別拍攝一座座銘刻受難者姓名的墓碑,更分別穿插在整部影片的不同時刻。這些受難者均在1950年到1953年間遭到槍決,墓碑上的名字則在事後以紅色墨汁填寫上去,好讓受難者的姓名能在荒煙蔓草之中清楚顯現。於是,一方面紅色字跡在固定鏡頭中讓政治受難者得以重新被清楚看見;另一方面,色彩則強化了血腥、死亡與歷史之間的關聯。

從影片呈現歷史可見性與不可見性的方式,我們能夠理解到導演對「歷史」一詞兩個層面的看法。第一層是白色恐怖時期的個人歷史,是必須被看見的歷史,也是必須盡量維護其主體性、面對空缺也不妄加詮釋的歷史。第二層則是國家暴力導致的受難歷史,包含其發生原因、過程與遺留下的記憶,直到今日仍是模模糊糊、不清楚可見的歷史狀態。影片並不企圖補足政治受難者們所遺留下的未知,也非常謹慎地使用可作為資訊補充的字幕,正是因為導演試圖重建的歷史事實,是歷史的狀態而非歷史過程的細節,也就是對這段歷史中,我們仍知之闕如的狀態。

-----------------------

(註)

「再現」一般指以某種事物取代某項缺席者。從文藝復興以降西方繪畫視覺再現史的角度來看,「再現」一詞始終與透視法如何在平面空間上建構敘事與象徵秩序息息相關,而這也產生了兩種不同論點與立場:一種藉由透視法,讓事件發生在同質性的時間與空間向度中,建構出讓觀者自然而然便能感受到與現實世界相近的真實感受;另一種再現方法,更強調意義與象徵生產的過程,對觀者而言需要在後天上對文化有一定程度的了解與掌握。電影中的再現,大致環繞著這兩種論點呈現不同故事與風格。再現的對象如果是歷史,便是試圖讓一段已經消逝的時間、事件或人物,在敘事與視覺技巧上建構故事與美學,向觀眾進行溝通,讓他重新認識這段在現實中已經缺席的對象。而觀眾也藉由創作者所選擇的再現立場,可以理解究竟導演「再現」的對象為何?是具體的人、事件、時間?或是特定的問題意識——以《第六十九信》來說,是「歷史是否得以再現」。